公共工事受注の流れを徹底解説!入札から契約までのステップとは

公共工事の受注は、安定した売上や会社の信用度向上につながるため、多くの建設業者にとって魅力的なビジネスチャンスです。しかし、「手続きが難しそう」「何から始めればいいかわからない」と二の足を踏んでいる方も少なくないでしょう。

この記事では、公共工事の受注を目指す皆さんが知っておくべき、発注から契約までの流れをわかりやすく解説します。この記事を読んで、公共工事への第一歩を踏み出すためのヒントを見つけてください。

目次

- ・公共工事の市場規模と現状

- ・公共工事の受注プロセスとは

- ・公共工事受注のための要件

- ・入札の手順と参加資格

- ・契約の締結と工事の実施

- ・公共工事受注のメリットとデメリット

- ・公共工事受注の成功事例

- ・最後に

公共工事の市場規模と現状

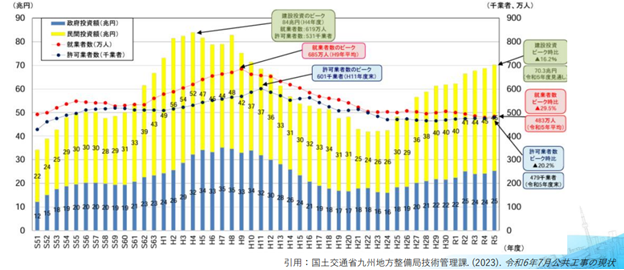

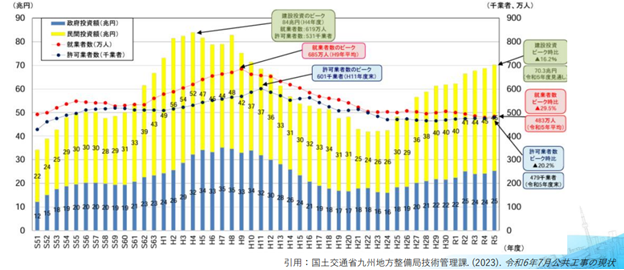

日本の公共工事市場は、国土交通省の「建設投資見通し」によると、令和3年度の総額が約22.8兆円でした。このうち、土木工事が約17.0兆円、建築工事が約5.8兆円を占めています。しかし、公共工事市場がピークだった平成7年と比較すると、建設業を担う就業者数や許可業者数は減少傾向にあります。特に許可業者数は、ピーク時と比べて20%も減少している状況です。

老朽化する社会インフラと公共工事の需要

高度経済成長期に建設された日本の社会インフラは、老朽化が進んでいます。例えば、2040年3月までには、建設後50年以上経過する道路橋が約75%、トンネルが約53%に達すると予測されています。この老朽化は、社会基盤の維持管理の重要性を高めると同時に、公共工事の修繕や補修の需要を拡大させることになります。

増加する災害への備えと公共工事の重要性

近年、地震や豪雨などの自然災害が頻発しており、災害への備えがますます重要になっています。公共インフラの整備や改修は、地域の安全性や利便性を高め、災害時の被害軽減に貢献します。公共工事の強化は、企業にとって大きなビジネスチャンスであると同時に、社会貢献としても重要な意味を持つといえるでしょう。

公共工事の受注プロセスとは

公共工事は、国や地方自治体などが発注する工事です。その性質上、公正さや透明性が求められるため、受注プロセスは民間工事とは大きく異なります。公共工事の受注を成功させるためには、このプロセスを正しく理解することが不可欠です。

公共工事が発注される流れ

公共工事の発注は、まず国や地方自治体が工事の必要性を検討・企画することから始まります. 次に、工事の規模や内容を具体的に計画し、予算を確保します。その後、積算と設計が行われ、最終的に入札を通じて受注者が決定されるのです。入札には、公平性を保つための厳格なルールが定められています。

民間工事と公共工事の違い

民間工事と公共工事の最も大きな違いは、発注者と受注方法です。民間工事は企業や個人が発注し、直接交渉や見積もり合わせで受注者が決まるのが一般的です。一方、公共工事は国や地方自治体が発注し、基本的に入札制度を通じて受注者が選ばれます。

また、資金の調達方法も異なります。民間工事が企業や個人の資金で賄われるのに対し、公共工事は税金が主な財源となります。そのため、公共工事はより厳格なルールと透明性が求められるのです。

公共工事受注のための要件

公共工事を受注するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件をクリアすることで、初めて入札に参加するスタートラインに立てます。

建設業許可の取得

公共工事の入札に参加するには、工事の金額に関わらず建設業許可を取得していることが大前提です。 建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があり、会社の事業内容や規模に応じて最適な許可を取得する必要があります。許可取得には、必要な書類の準備や審査に時間を要するため、計画的に進めることが大切です.

経営事項審査(経審)の申請

建設業許可を取得したら、次に経営事項審査(経審)を申請します. 経審とは、国や地方自治体が建設会社の経営状況、技術力、社会性などを客観的に評価し、点数化するものです。この点数が高ければ高いほど、入札で有利になります。経審の点数を向上させるためには、売上アップや技術者の採用・育成に力を入れることが重要です。

専任技術者の配置と資格取得

公共工事を受注するためには、工事ごとに専任技術者の配置が求められます。この技術者は、工事の設計や工程管理などの専門知識を持つ職種で、資格を取得している必要があります。施工管理技士などの国家資格は、経審の点数向上にもつながるため、積極的に資格取得を推進していくことが重要です。

| 資格の区分 | 説明 |

|---|---|

| 1級技術者 | 技術者を対象とする国家資格の1級を有する者など |

| 2級技術者 | 技術者を対象とする国家資格の2級を有する者、技能者を対象とする国家資格の1級を有する者など |

| その他技術者 | 技能者を対象とする国家資格の2級と実務経験を有する者、実務経験10年の主任技術者など |

税金の完納状況と法律の遵守

公共工事を受注するには、各種税金を完納している証明書を提出する必要があります。法人税や消費税などの国税、法人市民税などの地方税に未納がないか、事前に確認しておきましょう。また、建設業法や労働安全衛生法、入札談合等関与行為防止法など、公共工事に関連する法律を遵守していることも重要です。

入札の手順と参加資格

公共工事の入札に参加するためには、決められた手順を踏む必要があります。

入札参加資格の取得方法

入札に参加するには、まず各発注機関に入札参加資格申請を行い、資格を取得する必要があります。申請の時期や方法は発注機関によって異なるため、事前の情報収集が欠かせません。申請には複数の書類が必要となるため、余裕を持って準備を始めましょう。

入札の種類と参加方法

入札には主に「一般競争入札」と「指名競争入札」の2種類があります。

- ●般競争入札:

資格を持つすべての事業者が参加できる方式です。最も低い価格を提示した事業者が落札者となるのが一般的です。 - ●指名競争入札:

発注者が指名した事業者のみが参加できる方式です。実績や信頼性が重視される傾向にあります。

入札案件は、発注者と入札参加資格のランクによって4つに分類されます。

| 発注者 | ランクA以上 | ランクB以下 |

|---|---|---|

| 国・外郭団体 | 競合は少ないが、全国でも有数の企業が参加するエリア。 | 競合が少なく、実績作りには最適なエリア。 |

| 自治体 | 競合は多いが入札のハードルは低いエリア。 | 競合が非常に多く、入札参加のハードルが低いゾーン。 |

実績を作るためには、まずは「国・外郭団体」の「ランクB以下」の案件を中心に進め、並行して「自治体」の「ランクB以下」の入札も実施していくのが効果的です。

入札価格の決定と評価

入札価格の決定は、過去の入札データや市場調査に基づいて適正な価格を設定することが大切です。安ければ落札できるわけではなく、工事の品質や企業の技術力も総合的に評価されます。

契約の締結と工事の実施

無事に入札に成功したら、いよいよ契約と工事の実施です。

発注・契約の流れ

落札者になると、発注者との間で工事の契約を締結します。契約書には工事内容、工期、請負代金、支払い方法など、重要な事項が細かく記載されています。契約内容に不備がないか、隅々まで確認することが重要です。

施工計画書の作成と工事内容のすり合わせ

契約締結後は、工事を円滑に進めるための施工計画書を作成します。発注者と工事内容を綿密にすり合わせ、安全性や品質を確保するための計画を立てましょう。

公共工事受注のメリットとデメリット

公共工事の受注には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

公共工事受注のメリット

- ●安定した収入源の確保:

公共工事は国や自治体が発注者であり、代金の4割を前払金としてうけとれるので、キャッシュフローの回りや、代金の未払いリスクが低いなど、安定した収益が見込めます。 - ●社会的な信用度向上:

公共事業の実績を積むことで、会社の技術力や信頼性が高まり、その後の民間工事の受注にも好影響を与えます。 - ●地域貢献:

道路や橋、学校など、人々の生活に欠かせないインフラ整備に貢献することで、会社の社会的責任を果たせます。

公共工事受注のデメリット

- ●競争が激しい: 特に規模の大きい案件は多くの企業が参入するため、競争が激化します。

- ●入札プロセスが複雑: 多くの書類や手続きが必要となり、時間と労力がかかります.

- ●資金繰りのリスク: 工事の支払いは完成後になることが多いため、着工から完了までの資金繰りを慎重に管理する必要があります。

公共工事への参入には、こうしたメリットとデメリットを理解した上で、自社に合った戦略を立てることが大切です。

公共工事受注の成功事例

実際に公共工事への参入を成功させた企業の事例をご紹介します。

営業年数1年の赤字企業が10ヶ月で13件落札

ある営業年数1年の赤字企業は、公共工事に参入して10ヶ月で13件の落札に成功しました。この企業は、入札参加資格を拡充するため、土木に加えて解体や塗装、水道などの業種区分を新たに追加。さらに、県外の案件にも積極的に入札することで、幅広い案件の開拓に取り組みました。結果として、総落札金額は3,023万8,000円に達しました。

資格者がいない塗装会社が半年で4件落札

資格者がいない塗装会社が、半年間で4件の落札に成功した事例もあります。この企業は、競合が少ない入札案件を全国的にリサーチし、塗装・屋根工事に特化した戦略を推進しました。また、入札参加資格の取得を行政書士任せにせず、自社で迅速に対応したことで、短期間での落札につながりました。

これらの事例からも、たとえ実績が少なくても、戦略的な入札や資格取得、積極的な案件開拓を行うことで、公共工事の受注は十分可能であることがわかります。

最後に

公共工事への参入を検討しているものの、具体的な一歩が踏み出せない…とお悩みの企業様も多いのではないでしょうか。

「入札って、うちの会社でもできるの?」 「資格者や書類の手続きが面倒そう…」 「赤字企業でも公共工事に挑戦できる?」

といった疑問や不安をお持ちでしたら、ぜひ一度、船井総研の無料経営相談をご活用ください。御社の状況に合わせて、入札の進め方や経営事項審査のシミュレーション、技術者採用の戦略などについて、専門のコンサルタントが親身になってアドバイスいたします。